"Zwischen Idealismus und Realität: Die Herausforderungen der Vereinsarbeit heute"

Unser heutiger Gesprächspartner ist der erfahrene Jurist und Sportrechtsexperte, Rafael Brägger.

Als langjähriges Vorstandsmitglied eines Sportvereins, Funktionär in nationalen Sportverbänden sowie ehemaliger Schiedsrichter im Unihockey, verbindet er juristische Expertise mit tiefgreifendem Verständnis der Sportwelt. Seit 2018 ist er Mitglied der Disziplinarkommission von Swiss Unihockey und seit 2021 Einzelrichter für Clubwechsel und andere nichtdisziplinarische Angelegenheiten bei Swiss Ice Hockey. Neben seiner praktischen Tätigkeit bei der Kanzlei Sequoia in Zürich ist er Lehrbeauftragter für Römisches Privatrecht an der Universität Zürich sowie Mitglied der Redaktion der Sportrechts-Fachzeitschrift „Causa Sport“.

Im folgenden Gespräch gibt er uns spannende Einblicke in sportrechtliche Themen und wertvolle Tipps. Wir danken Rafael Brägger herzlich dafür, dass er uns seine wertvolle Zeit und Expertise für dieses Interview kostenlos zur Verfügung gestellt hat.

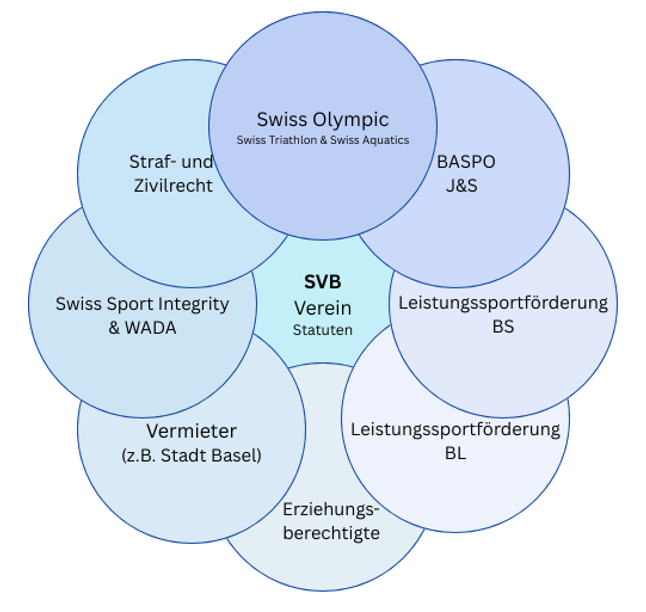

C.S.: Welche externen Akteure geben heute den Rahmen für die Vereinsarbeit vor?

Rafael Brägger:

Jeder Verein bewegt sich heute in einem klar definierten Rahmen, der durch verschiedene externe Akteure bestimmt wird. Dazu gehören insbesondere die nationalen Sportverbände, die Richtlinien und Statuten festlegen, welche für ihre Mitgliedsvereine verbindlich sind. Im Schwimmsport ist das insbesondere Swiss Aquatics und im Triathlon Swiss Triathlon, Fördergelder von Swiss Olympic, Jugend&Sport sowie der kantonalen Leistungssportförderung sind für Vereine entscheidend und immer an konkrete Anforderungen geknüpft. Hinzu kommen Vorgaben der Meldestelle Swiss Sport Integrity, die durch verschiedene Bestimmungen Fairness, Schutz, Ethik und Anti-Doping im Sport sicherstellen. Nicht zuletzt stellen auch die Hallenvermieter eigene Ansprüche an die Vereine.

C.S. Sie haben Swiss Sport Integrity genannt. Besteht hier nicht die Gefahr, dass Konflikte lieber gemeldet werden, anstatt zuerst das persönliche Gespräch mit dem Verein zu suchen?

Rafael Brägger:

Ja, durchaus. Hier müssen wir uns die Entstehung dieser Institution näher anschauen. Diese Entwicklung entstand aus Verfehlungen in der Rhythmischen Gymnastik, dem Kunstturnen und im Artistic Swimming, wo junge Sportlerinnen in Abhängigkeitsverhältnissen standen und besseren Schutz brauchten. Zwar konnten Vorfälle auch früher schon gemeldet werden, jedoch meist über die Verbände, wo sich viele kannten und die Unabhängigkeit nicht immer gewährleistet war. Mit der zentralen Meldestelle und dem Sportgericht wurde eine neutrale Instanz geschaffen – das nun aufgetretene hohe Meldeaufkommen wurde jedoch bei der Bildung dieser Institutionen unterschätzt.

Diese Flut an Meldungen verunsichert viele Vereine und Vorstände. Oft erhalten wir Anfragen, wie man beispielsweise zu einem Schreiben von Swiss Sport Integrity korrekt Stellung nehmen muss, da Vorstandsmitglieder im Extremfall persönlich haftbar gemacht werden können.

Heikel sind insbesondere auch Videos aus Vorfällen im Training oder von Konflikten in der Garderobe. Früher wurden solche Vorfälle intern geklärt oder gar nicht erst entdeckt, heute verbreiten sich Aufnahmen rasch und führen zu Meldungen durch Unbeteiligte. Auch Rachemeldungen nehmen zu. Häufig geht es um vermeintliche Bevorzugung oder Benachteiligung – vielen ist dabei gar nicht bewusst, was sie mit einer solchen Meldung auslösen. Zudem führen Smartphones und Videokameras dazu, dass Spiele und Wettkämpfe nachträglich überprüft werden und so ein „Nachspiel“ erhalten sollen.

Dass die Hemmschwelle für Meldungen gesunken ist, ist grundsätzlich gut, insbesondere bei tatsächlichen Übergriffen. Doch in vielen Fällen wäre ein direktes Gespräch die bessere Lösung. Am Ende liegt die Verantwortung beim Einzelnen – der Verein kann seine Mitglieder nicht erziehen.

C.S. Sie sagen, dass Vorstandsmitglieder im Extremfall persönlich haftbar gemacht werden können. Gilt das nur vor dem Sportgericht oder auch darüber hinaus?

Rafael Brägger:

Die Haftung von Vorstandsmitgliedern beschränkt sich nicht nur auf das Sportgericht, sondern basiert auch auf dem Strafrecht und Zivilrecht, das auf Vereine und ihre Verantwortlichen vollumfänglich Anwendung findet wie im übrigen Leben auch. Zudem müssen sich Vereine an das Datenschutzgesetz halten, das auf keinem anderen Kontinent so streng ist wie in Europa.

Ein Beispiel aus dem Eishockey zeigt, wie schnell eine solche persönliche Haftung eintreten kann: Während eines Spiels wurde ein Zuschauer von einem Puck getroffen und verletzt. Daraufhin wurde der ehrenamtliche Technische Leiter des Vereins zur Verantwortung gezogen, weil er für die Sicherheit im Stadion zuständig gewesen wäre und ein Schutznetz hätte anbringen müssen. Dieser Fall verdeutlicht, dass auch ehrenamtliche Vereinsfunktionäre haftbar gemacht werden können, wenn sie Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichend berücksichtigen. Ehrenamt schützt nicht vor Haftung.

Auch bei Sozialversicherungen besteht eine persönliche Haftung. Nach Art. 52 AHVG haftet der Vorstand persönlich für nicht abgeführte AHV-Beiträge, genauso wie ein bezahlter Verwaltungsrat. Um sich gegen solche Risiken abzusichern, schliessen immer mehr Vereine D&O-Versicherungen (Directors & Officers) sowie spezielle Rechtsschutzversicherungen für Sportvereine ab.

Neben solchen Haftungsfragen wurden in den letzten Jahren auch die gesetzlichen Anforderungen im Finanzbereich verschärft. Insbesondere das Geldwäschereigesetz erschwert es Vereinen, Bankkonten zu eröffnen, da Banken mittlerweile ungern Konten für Vereine eröffnen. Der Nachweis über die Herkunft der Gelder ist oft schwierig, und Banken wollen sich keine Probleme einhandeln.

Gleichzeitig sind Mitglieder heute viel schneller bereit, rechtlich gegen den Vorstand vorzugehen, wenn sie sich benachteiligt fühlen, und dafür auch Geld auszugeben. Das führt dazu, dass sich Vereine stärker absichern müssen und zunehmend darauf achten, ihre Statuten und internen Regelwerke so auszugestalten, dass sie Streitfällen vorbeugen und ihre Verantwortlichen schützen.

C.S. Trotzdem ist die ehrenamtliche Tätigkeit in der Schweiz nach wie vor hoch, allerdings ist sie weniger langfristig geworden. Was sind die Gründe dafür?

Rafael Brägger:

Der Hauptgrund ist sicherlich der Zeitmangel. Viele Menschen haben heute einen vollen Terminkalender und finden es schwieriger, sich langfristig an ein Ehrenamt zu binden. Haben sie die Wahl zwischen einer bezahlten oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wird die bezahlte häufig vorgezogen. Ein weiterer Faktor ist die oft geringe Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit. Während zufriedene Mitglieder selten Rückmeldungen geben, sind es meist kritische Stimmen, die Vorstände erreichen. Dass diese Personen ihre Freizeit, Feierabende und Wochenenden dafür opfern, geht dabei oft vergessen.

Auch ein Schiedsrichter, der seinen Sport liebt, fragt sich irgendwann, ob er wirklich am Sonntag um 7 Uhr aufstehen will, um sich dann von frustrierten Spielern, Trainern oder Zuschauern beschimpfen zu lassen. Solche Erlebnisse tragen dazu bei, dass immer mehr Freiwillige ihr Engagement überdenken oder ganz aufgeben. Hier besteht dringender Handlungsbedarf für die Sportverbände. Ein Patentrezept hat meines Wissens aber noch keiner gefunden.

C.S. Die steigenden Anforderungen zeigen, dass ein Sportverein heute sehr professionell geführt werden muss. Ist der Verein als Rechtsform dafür überhaupt noch geeignet?

Rafael Brägger:

Ja, absolut. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sind auf Gewinnerzielung und Dividendenausschüttung ausgelegt, während Genossenschaften und Stiftungen oft zu schwerfällig sind. Im Profifussball müssen die Clubs der höchsten beiden Ligen zwar eine AG gründen – dort geht es aber um grosse finanzielle Summen und eine klare wirtschaftliche Ausrichtung. Das trifft für die allermeisten Sportvereine nicht zu, nicht einmal im Leistungssport und schon gar nicht im Breitensport.

Für Sportvereine, in denen es nicht um Summen wie im Fussball geht, ist eine Vereinsstruktur weiterhin sinnvoll, da es nicht um Gewinnerzielung geht. Es ist vom Gesetz her weder zwingend, dass die Mitglieder über alles bestimmen, noch dass ehrenamtliche Funktionäre ohne entsprechendes Fachwissen in zentrale Rollen rücken. Ein Verein kann sich professionell organisieren, indem er klare Strukturen schafft und bestimmte Aufgaben gezielt an qualifizierte Personen delegiert.

C.S. Oft hören wir, dass diese Strukturen nur alles verkomplizieren würden. Wie sehen Sie das?

Rafael Brägger:

In der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit gibt es den Begriff Due Process Paranoia. Er beschreibt eine übertriebene Vorsicht, bei der sich Schiedsgerichte aus Angst vor Kritik an ihren Entscheiden in übermässiger Bürokratie verlieren – oft auf Kosten der Effizienz. Natürlich kann das nicht das Ziel sein. Gleichzeitig bedeutet für viele alles, was es früher nicht gab, automatisch eine Verkomplizierung – und das ist genauso der falsche Weg. Strukturen verhelfen zu Klarheit und Professionalität. Ich stelle aber auch fest, dass Vereinsmitgliedern oftmals das Verständnis dafür fehlt, weshalb der Vorstand diese oder jene Entscheidung trifft. Hier sind Transparenz und Aufklärungsarbeit zentral. Wichtig ist auch zu verstehen, und damit kommen wir wieder auf die Eingangsfrage zurück, dass viele Vorgaben, die ein Verein einhalten und umsetzen muss, von "aussen" kommen (nationaler Sportverband, Swiss Olympic etc.) und nicht vom Verein selbst.

Verantwortlich für Text und Grafik: Corinne Siegfried